| 描述 |

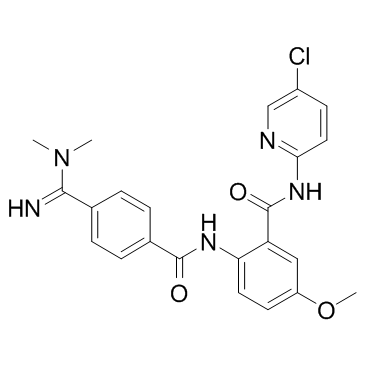

Betrixaban 是一种口服有效的选择性factor Xa (fXa)抑制剂,IC50 为 1.5 nM。

|

| 相关类别 |

|

| 靶点 |

IC50: 1.5 nM (fXa)[1] Ki: 0.117 nM (fXa), 1.8 μM (hERG)[1]

|

| 体外研究 |

在膜片钳hERG检测中,Betrixaban的IC50为8.9μM。 Betrixaban的血浆激肽释放酶IC50和Ki值分别为6.3μM和3.5μM。 Betrixaban(hERG Ki1.8μM)表现出显着低于其他所有hERG活性(hERGKi⩽0.5μM)[1]。

|

| 体内研究 |

给予0.5mg/kg IV和2.5mg/kg PO,Betrixaban在狗中的生物利用度为51.6%;给予0.75 mg/kg静脉注射和7.5 mg/kg PO,Betrixaban在猴子中的生物利用度为58.7%[1]。 Betrixaban和Apixa-ban介导的全血INR增加同样被r-Antidote逆转。在静脉输注三种fXa抑制剂(各自单独给药)30分钟后,利伐沙班,Betrixaban和阿哌沙班的总血浆浓度为1.4±0.4μM(平均值±标准差),0.2±0.01μM和1.4±0.3μM,未结合抑制剂的百分比分别为2.2%±0.8%(平均值±标准偏差),40%±7.2%和1.5%±0.3%。给予r-解毒剂后,抑制剂的总血浆浓度分别增加至1.9±0.09μM,2.0±0.4μM和4.2±0.7μM,未结合抑制剂的百分比下降至0%,0.3%±0.1%和分别为0.05%±0.02%。因此,对于三种抑制剂中的每一种,通过r-解毒剂将凝血酶原时间校正至接近正常值与抑制剂的游离部分的减少相关[2]。

|

| 激酶实验 |

测量直接fXa抑制剂对fXa活性的抑制作用以及r-Antidote,纯化的人血浆fXa(3 nM)(Haematologic Technologies),不同浓度的抑制剂(0,2.5,5.0和7.5 nM)对其抑制作用的逆转将r-解毒剂加入到测定缓冲液(20mM Tris,150mM NaCl,5mM Ca 2+和0.1%BSA,pH 7.4)中。在室温下孵育30分钟后,向混合物中加入100μM的Spectrozyme-fXa,并在96孔板读数器中在405nm下连续监测底物裂解的初始速率5分钟。通过Dynafit分析作为抑制剂和r-解毒剂浓度的函数的产物形成的初始速度,以估计r-解毒剂对每种抑制剂的结合亲和力[2]。

|

| 动物实验 |

大鼠[2]输注Betrixaban(1 mg / kg /小时)或载体的大鼠的全血INR值(平均值±sd),然后用载体或r-解毒剂静脉推注(6 mg)用5分钟加输注(9毫克/小时),最长90分钟。圈子,车辆+车辆;广场,Betrixaban +车辆;三角形,Betrixaban + r-Antidote。 *与通过非配对双尾t检验确定的r-解毒剂治疗组相比,P≤0.02。输注阿哌沙班(0.5mg / kg体重h-1)或载体的大鼠的全血INR值(平均值±sd),然后用载体或r-解毒剂通过静脉推注(6mg)用5分钟加注射液治疗(6毫克/小时)长达90分钟。圈子,车辆+车辆;广场,阿哌沙班+车辆;三角形,apixaban + r-Antidote。 *与未配对双尾t检验确定的r-解毒剂治疗组相比,P≤0.01。

|

| 参考文献 |

[1]. Zhang P, et al. Discovery of Betrixaban (PRT054021), N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-(4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzamido)-5-methoxybenzamide, a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa inhibitor. Bioorg Med Chem Lett. 2009 Apr 15;19(8):21 [2]. Lu G, et al. A specific antidote for reversal of anticoagulation by direct and indirect inhibitors of coagulation factor Xa. Nat Med. 2013 Apr;19(4):446-51.

|

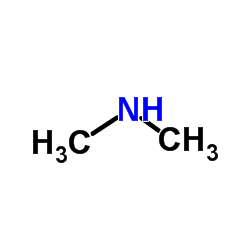

CAS号124-40-3

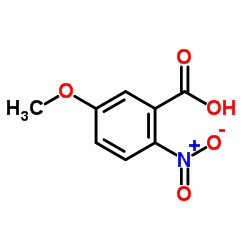

CAS号124-40-3 CAS号3585-33-9

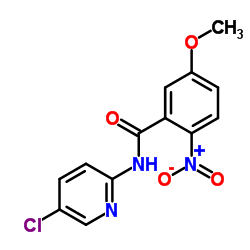

CAS号3585-33-9![N-(5-氯-2-吡啶基)-2-[(4-氰基苯甲酰基)氨基]-5-甲氧基苯甲酰胺结构式](https://image.chemsrc.com/caspic/177/330942-01-3.png) CAS号330942-01-3

CAS号330942-01-3 CAS号1882-69-5

CAS号1882-69-5 CAS号280773-16-2

CAS号280773-16-2 CAS号1072-98-6

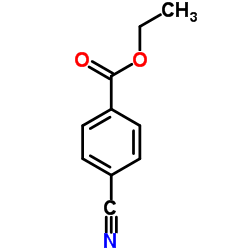

CAS号1072-98-6 CAS号619-65-8

CAS号619-65-8 CAS号7153-22-2

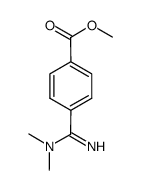

CAS号7153-22-2 CAS号764659-41-8

CAS号764659-41-8